白内障の手術を受けた後、再び視界がかすむ、見えにくいと感じた経験はありませんか。手術で視力が改善したはずなのに再発したのではないかと不安になる方も多くいます。しかし、医学的には白内障そのものが再発することはありません。原因の多くは「後発白内障」と呼ばれる術後合併症にあります。

本記事では、後発白内障の原因や症状、治療法をわかりやすく解説し、予防や早期発見のために必要な知識も紹介します。千葉県の南船橋眼科で実施している診療体制にも触れながら、再発と感じられる症状への正しい理解を深めていきましょう。

白内障は再発するのか

白内障手術を受けたにもかかわらず、再び見えにくさを感じるケースがあります。ここでは「白内障が再発したのではないか」と不安になる方に向けて、実際の再発の有無や原因となる眼疾患との違いについて解説します。

医学的に白内障は再発しない

白内障は、水晶体が白く濁ることによって視界がぼやける疾患であり、手術では濁った水晶体を取り除いて人工レンズを挿入します。水晶体そのものを完全に除去するため、理論的に再び白内障になることはありません。再発のように見える視力低下が生じた場合、多くは別の要因によるものです。

とくに後発白内障などの手術後合併症が原因であることがあり、定期的な眼科検診によって早期に原因を見極めることが重要です。再発への誤解を避けるためにも、術後の経過観察と正確な知識の習得が求められます。

再発と誤解される後発白内障とは

白内障手術後に視界が再び曇ると、再発を疑う方が多くいます。しかし、それは白内障の再発ではなく、後発白内障と呼ばれる別の病態です。後発白内障は、人工レンズを支えるために残した水晶体嚢の細胞が時間とともに増殖し、嚢が白く濁ることで発症します。見え方が手術前と似てくるため混同されやすく、誤解が広がりやすいのが実情です。

実際にはレーザー治療で簡単に改善できることが多く、再発というよりも術後変化の一つと捉えるべきです。正しい理解が安心感につながります。

後発白内障と前嚢収縮の違い

後発白内障と混同されやすいのが前嚢収縮という合併症です。前嚢収縮とは、手術時に開けた水晶体嚢の前面の孔が術後に縮み、視界に影響を及ぼす現象です。

一方、後発白内障は水晶体嚢の後方が濁ることで視力が低下するため、発症の部位とメカニズムが異なります。どちらも視界のかすみや光のまぶしさなど似た症状を呈しますが、診断と治療法はそれぞれ異なるのです。

眼科では両者を細隙灯顕微鏡などで区別し、適切な治療が行われます。正確な診断に基づく対応が快適な視生活を守るうえで重要です。

後発白内障の原因と発症リスク

白内障手術後に視力が再び低下する場合、後発白内障の可能性があります。ここでは発症のメカニズムや、リスクの高い人の特徴、タイミングや人工レンズとの関係を詳しく解説します。

水晶体嚢に残った細胞が濁りの原因

白内障手術では、濁った水晶体のみを除去し、眼内レンズは水晶体嚢に挿入されます。このとき、嚢に残った水晶体上皮細胞が時間とともに増殖し、嚢の後方が濁ることがあります。

上記が後発白内障の主な原因です。細胞が透明な嚢を白く変質させることで、再び視力が低下し、まるで白内障が再発したような症状が現れます。また、視界のかすみや光のまぶしさなどが典型的な症状であり、原因が細胞レベルの変化であることから自然治癒は期待できません。進行がゆっくりで自覚しにくい点も特徴です。

後発白内障になりやすい人の特徴

後発白内障はすべての人に起こり得る合併症ですが、発症しやすい条件も存在します。糖尿病やアトピー性皮膚炎、ぶどう膜炎などの持病を持つ方は細胞の増殖が活発になりやすく、発症リスクが高まります。

また、若年層や強度近視の方も該当し、年齢が若いほど細胞の活性が高いために嚢の濁りが進行しやすいとされているのです。さらに、手術時の嚢の扱いや眼内レンズの固定方法なども影響を及ぼす可能性があります。既往歴や生活習慣を含めた総合的な視点でリスク評価が求められます。

発症率と発症タイミングの傾向

後発白内障の発症率は、一般的に白内障手術を受けた人の約20%とされています。発症までの期間には個人差があり、数週間後に症状が現れる場合もあれば、5年以上経過してから自覚するケースもあります。

とくに症状が緩やかに進行するため、視力の低下に気づきにくいことも多いです。年齢や基礎疾患の有無によっても発症タイミングは異なり、加齢や生活環境などの複合的要因も影響します。定期検診を受けていないと発見が遅れやすいため、術後も継続した眼科通院が重要となります。

眼内レンズの種類と再発リスクの関係

使用する眼内レンズの素材や形状によって、後発白内障の発症リスクが変化することが報告されています。

たとえば、エッジがシャープなデザインのレンズは細胞の移動を抑える構造になっており、後発白内障の予防効果が期待されます。材質ではアクリル製が発症リスクを下げるとされており、手術時のレンズ選びが将来の見え方に影響する要因です。

一方で、レンズの固定位置や術者の技術にも左右されるため、信頼できる医療機関での治療が重要です。術後の経過観察も含めた総合的な管理が求められます。

後発白内障の症状と診断

視界の不調が再発したように感じられる際、後発白内障が疑われます。ここでは、実際にどのような症状が出るのか、どのような検査で正確に診断されるのかを解説します。

見え方が白内障と似ている理由

後発白内障の症状は、白内障発症時のものと非常によく似ています。主な自覚症状として挙げられるのは、視界のかすみ、光のまぶしさ、コントラストの低下などです。

上記の変化は、水晶体嚢が濁ることによって起こり、手術で一度改善された視界が再び曇っていく感覚をもたらします。そのため、患者様は「白内障が再発した」と誤認することが多くあるのです。

しかし、白内障とは病態が異なり、後発白内障は人工レンズを支える嚢の変化によって生じる合併症であり、治療法も異なります。類似の症状を見極めるには専門的な診察が必要です。

進行による視界の変化とは

後発白内障は初期段階ではほとんど症状がなく、緩やかに進行していくのが特徴です。視界が少しずつ白くかすんで見えるようになり、光が眩しく感じられたり、夜間の運転時に見えにくさを感じることもあります。進行すると、眼鏡を使用しても視力が回復せず、日常生活に支障をきたすことがあるので、注意が必要です。

また、コントラストが低下するため、文字や顔の輪郭がぼやけるように感じる場合もあります。自覚症状が現れた時点では濁りが進行していることが多く、早期の対応が望まれます。

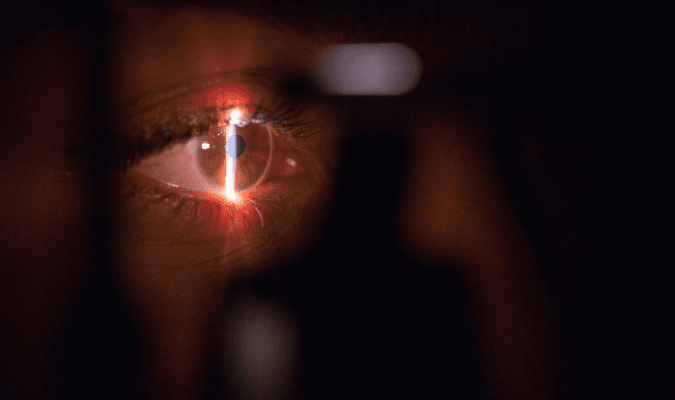

細隙灯検査や散瞳検査による診断

後発白内障の診断には、眼科で行う細隙灯顕微鏡検査が基本となります。この検査では、専用のスリットランプを用いて水晶体嚢の濁りや状態を詳しく観察します。さらに、より精密な検査が必要な場合は散瞳剤を点眼し、瞳孔を広げた状態で水晶体嚢の奥まで確認します。

これにより、初期段階の異常も早期に見つけることが可能です。視力検査や視界の変化に関する問診と併用することで、正確な診断が実現します。後発白内障は、違和感があっても自覚しにくいため、定期的な検査が症状の早期発見と予防に役立ちます。

後発白内障の治療方法

後発白内障による視力の低下は、専門的な治療により大きく改善が見込めます。ここでは、主に行われるYAGレーザー治療の詳細や、術後の経過、合併症の可能性まで具体的に解説します。

YAGレーザーによる治療の流れ

後発白内障の治療には、YAGレーザーを用いた外来手術が一般的です。処置は点眼麻酔の後に専用のコンタクトレンズを装着し、混濁した水晶体嚢の一部をレーザーで切開する方法です。手術自体は5分程度で終了し、痛みもほとんどありません。治療によって光の通り道が回復し、術前と同様の視力が取り戻されます。

日帰りで対応できる点も患者様にとって負担が少なく、翌日から通常の生活に戻ることが可能です。早期に施術を行えば視機能を良好に保てるため、異常を感じたら早めの診断と治療が推奨されます。

痛みやダウンタイムはほぼなし

YAGレーザー治療は点眼麻酔のみで対応できるため、身体的な痛みはほとんど伴いません。施術後は一時的に目の中に光が見えたり、飛蚊症のような症状が現れることがありますが、これらは時間の経過とともに軽減していきます。

また、ダウンタイムも非常に短く、翌日から読書やテレビ視聴といった日常生活が再開できます。手術室を必要とせず、外来で短時間に処置が完了する点も大きなメリットです。術後の負担を最小限に抑えられる治療法であることから、高齢者でも安心して受けられます。

治療後に注意すべき合併症とは

YAGレーザー治療は安全性の高い処置とされていますが、まれに軽度の合併症が発生することがあります。主なリスクには眼圧の一時的上昇や軽度の炎症、またはレーザーの影響による網膜剥離の可能性が挙げられます。とくに網膜疾患の既往がある場合は注意が必要であり、術後には医師の指示に従い、定期的な診察を受けることが重要です。

処方された点眼薬の使用や生活上の制限を守ることで、合併症の発生率を最小限に抑えることが可能です。治療後の自己判断による放置は避け、医療機関との連携が回復のポイントとなります。

一度治療すれば基本的に再治療は不要

YAGレーザーによる治療を一度受ければ、基本的に後発白内障が再度発症することはありません。レーザーで濁った水晶体嚢を切開することで、細胞の再増殖が起こりにくい環境が作られるため、視力の回復が長期的に維持されるのが特徴です。

ただし、個人差や基礎疾患の影響で、ごくまれに追加の処置が必要になる場合があります。その際も早期発見と適切な対応によって視機能の低下を防ぐことが可能です。再治療のリスクが非常に低いことから、患者様の心理的負担も軽減されます。

後発白内障を予防・早期発見するには|南船橋眼科の取り組み

後発白内障の発症リスクを下げ、進行を見逃さないためには、術後の定期検診と早期対応が不可欠です。ここでは、南船橋眼科の取り組みに触れながら、後発白内障を予防・早期発見するために大切なことを紹介します。

定期的な眼科受診のメリット

後発白内障は初期段階では症状に気づきにくいため、定期的な眼科受診によって進行前に発見することが重要です。

視力の低下やかすみなどの変化は徐々に現れるため、自覚症状が出る前から専門的な診察を受けることで早期対応が可能になります。とくに術後の視機能を長期間維持するには、眼圧や水晶体嚢の状態を継続的に確認する必要があります。

南船橋眼科では、細隙灯顕微鏡やOCTを用いた詳細な検査により、わずかな異常も見逃さずにチェック可能です。定期健診を習慣化することで、視界の質を保ち、後発白内障の発見と治療を最適なタイミングで実施できます。

発症リスクを軽減する眼内レンズ選び

眼内レンズの選定は、後発白内障の発症リスクに大きな影響を与える要素のひとつです。レンズの形状や素材によって細胞の増殖を抑える効果が異なり、発症の可能性に差が出ることが報告されています。エッジがシャープなレンズやアクリル素材の製品は、水晶体嚢への細胞の移行を妨げる構造になっており、後発白内障の予防効果が期待されます。

南船橋眼科では、単焦点・多焦点・乱視矯正など豊富なレンズを取り揃えており、患者様一人ひとりの眼の状態やライフスタイルに合わせた最適な選択が可能です。適切なレンズ選びが、術後の視力を長期間保つうえで重要となります。

若年者や糖尿病患者が注意すべき点

後発白内障は年齢に関係なく発症する可能性がありますが、とくに注意が必要なのが若年層や糖尿病を患う方です。若年者は細胞の活性が高いため、水晶体嚢に残った細胞の増殖が進みやすく、濁りが早期に現れる傾向があります。

また、糖尿病患者様は眼内の代謝や炎症反応に影響が出やすく、後発白内障の進行を助長するリスクが高まります。

上記のようなハイリスク群に対して、個別の検査スケジュールを提案し、症状が出る前の段階での診断と予防を重視している点も、南船橋眼科の取り組みのひとつです。年齢や疾患に応じた管理が、術後の視界維持に直結します。

南船橋眼科では、細隙灯顕微鏡検査や散瞳検査などを組み合わせた高精度の診断体制を整備しています。白内障について相談したい方は、ぜひ公式ホームページをご覧ください。