目次

白内障とは?基本的な理解から始めよう

白内障は、目の中にある水晶体が濁ってしまう病気です。水晶体は本来、カメラのレンズのような役割を果たし、外からの光を集めてピントを合わせる働きをしています。透明であるべき水晶体が白く濁ることで、光がうまく通らなくなり、さまざまな視覚症状が現れるようになります。

白内障は年齢を重ねるにつれて発症リスクが高まります。50歳代で約37~54%、60歳代で約66~83%、70歳代で約84~97%、そして80歳以上ではほぼ100%の方に何らかの白内障の症状が見られるというデータがあります。つまり、長生きすれば誰もが経験する可能性が高い眼の病気なのです。

白内障の主な原因は加齢ですが、糖尿病やアトピー性皮膚炎などの全身疾患、外傷、紫外線の長期曝露、ステロイド薬の長期使用なども原因となることがあります。また、先天的に発症する先天性白内障もあります。

白内障は進行が緩やかなため、初期症状に気づきにくいという特徴があります。しかし、早期発見・早期治療が視力維持のカギとなります。この記事では、白内障の初期症状10個と対処法について詳しく解説していきます。

白内障の初期症状10個|見逃さないためのチェックリスト

白内障の初期症状は非常に微妙で、日常生活の中で「年のせいかな」と見過ごしてしまうことも少なくありません。しかし、以下の症状が現れたら白内障の可能性を疑ってみましょう。

1. 視界がかすむ・ぼやける

白内障の最も一般的な初期症状は、視界がかすんだりぼやけたりすることです。まるで曇りガラスを通して世界を見ているような感覚で、特に皮質白内障(水晶体の外側から濁るタイプ)でよく見られます。

朝起きた時や長時間目を使った後に特に症状が強くなることがあります。また、この症状は徐々に進行するため、気づいた時にはかなり視力が低下していることもあります。

2. まぶしさを強く感じる(羞明)

水晶体が濁ると光が散乱しやすくなり、まぶしさを強く感じるようになります。特に晴れた日の屋外や、夜間の対向車のヘッドライトに対して異常なまぶしさを感じることがあります。

この症状は、後嚢下白内障(水晶体の後ろ側から濁るタイプ)で特に顕著です。日中の運転や屋外活動が困難になることもあるため、生活の質に大きく影響します。

3. 近視の進行(老眼鏡が不要になった)

白内障の一種である核白内障(水晶体の中心部から濁るタイプ)では、水晶体の屈折率が変化して近視が進行することがあります。長年使っていた眼鏡が合わなくなったり、老眼だった人が突然近くが見えるようになったりする「第二の視力」と呼ばれる現象が起きることもあります。

老眼鏡が不要になったと喜ぶ方もいますが、これは白内障の進行のサインかもしれません。一時的に近くが見えるようになっても、白内障の進行とともに再び視力は低下していきます。

4. 色の見え方の変化

白内障が進行すると、水晶体が黄色や茶色に変色することがあり、色の見え方に影響します。特に青や紫などの寒色系の色が識別しにくくなり、全体的に黄色や茶色がかって見えるようになります。

この変化は徐々に起こるため自覚しにくいですが、家族や友人と色の話をしていて「そんな色には見えない」と感じることがあれば、白内障の可能性を疑ってみましょう。

5. 単眼複視(一つの目で物が二重、三重に見える)

白内障では、水晶体の濁り方が不均一になると、一つの目で見ても物が二重、三重に見える「単眼複視」が起こることがあります。これは両目で起こる斜視などによる複視とは異なり、片目を閉じても二重に見える状態です。

特に夜間、月や街灯などの明るい光源を見たときに顕著になります。月を片目で見たときに二重に見える場合は、白内障の可能性を考えてみましょう。

単眼複視は眼鏡やコンタクトレンズでは矯正できないため、日常生活に支障をきたすことがあります。読書や運転など、細かい作業に影響が出ることもあるでしょう。

6. 夜間視力の低下

白内障になると、特に夜間や薄暗い場所での視力が低下します。これは水晶体の濁りによって光の取り込み量が減少するためです。暗い場所での階段の昇り降りが怖くなったり、夜間の運転に不安を感じたりすることがあります。

また、明るい場所から暗い場所に移動したときに、目が暗さに慣れるまでの時間(暗順応)が長くなることもあります。映画館に入ったときなど、暗さに慣れるまでに時間がかかると感じたら注意が必要です。

7. コントラスト感度の低下

白内障が進行すると、似た色や明るさの違いを識別する能力(コントラスト感度)が低下します。例えば、薄いグレーの文字が白い背景に書かれていると読みづらくなったり、曇りの日に階段の段差が見えにくくなったりします。

コントラスト感度の低下は、視力検査では必ずしも検出されないため、日常生活での違和感として現れることが多いです。特に読書や細かい作業をするときに疲れやすくなったと感じたら、白内障の可能性を考えてみましょう。

8. 光のにじみやハロー現象

夜間に光源を見たとき、光の周りににじみやハロー(光輪)が見える現象が起きることがあります。これは水晶体の濁りによって光が散乱するために起こります。

特に夜間の運転中に対向車のヘッドライトや街灯を見たときに顕著になり、運転の安全性に影響することもあります。光の周りに虹色の輪が見える場合は、白内障以外の病気(緑内障など)の可能性もあるため、早めに眼科を受診しましょう。

このにじみやハロー現象は、特に瞳孔が開く夜間に症状が強くなる傾向があります。夜間の運転や外出に不安を感じるようになったら、眼科での検査をお勧めします。

9. 眼精疲労の増加

白内障によって視界がぼやけると、無意識のうちにピントを合わせようと目の筋肉に負担がかかります。その結果、以前より目が疲れやすくなったり、頭痛を感じたりすることがあります。

特に読書やパソコン作業など、近くを見る作業を続けると疲れやすくなります。休憩を取っても疲れが取れにくいと感じたら、白内障の可能性を考えてみましょう。

10. 視力の変動

白内障の初期段階では、視力が日によって、あるいは一日の中でも変動することがあります。朝は比較的よく見えるのに、夕方になると見えにくくなるといった変化を感じることもあります。

また、天気によって見え方が変わることも特徴的です。晴れた日と曇りの日、あるいは夜間で見え方が異なると感じたら、白内障の可能性を疑ってみましょう。

白内障の種類と特徴|症状の現れ方の違い

白内障は水晶体のどの部分から濁るかによって、症状の現れ方が異なります。主な種類と特徴を理解することで、自分の症状がどのタイプの白内障に当てはまるのか参考になるでしょう。

皮質白内障

水晶体の外側(皮質)から濁り始めるタイプで、加齢による白内障の中で最も多いタイプです。初期は自覚症状が乏しく、濁りが中心部に広がってくると視力低下やぼやけを感じるようになります。

皮質白内障の特徴として、水晶体の周辺部から車輪の「スポーク」のような形で濁りが始まり、徐々に中心に向かって進行していきます。初期段階では日常生活にほとんど支障がないことも多いですが、定期的な眼科検診で発見されることがあります。

核白内障

水晶体の中心部(核)から濁り始めるタイプです。核が黄色く硬くなるため、「水晶体硬化」とも呼ばれます。特徴的な症状として、近視の進行があります。遠くが見えにくくなる一方で、近くが見えやすくなる「第二の視力」が現れることもあります。

また、色覚にも影響し、全体的に黄色や茶色がかって見えるようになります。進行は比較的緩やかで、数年かけてゆっくりと視力が低下していくことが多いです。

後嚢下白内障

水晶体の後ろ側(後嚢)の直下から濁り始めるタイプです。他のタイプと比べて進行が早く、初期から視力低下などの症状が現れやすいのが特徴です。特に明るい場所でのまぶしさ(羞明)や近距離の視力低下が顕著です。

後嚢下白内障は、糖尿病患者やステロイド薬を長期服用している方、強度の近視の方に多く見られます。また、若年層でも発症することがあるため注意が必要です。

白内障の検査方法|早期発見のために

白内障の疑いがある場合、眼科で以下のような検査を受けることになります。検査は痛みを伴わず、短時間で終わるものがほとんどです。

視力検査

まず基本となるのが視力検査です。遠方視力と近方視力を測定し、視力低下の程度を確認します。白内障の場合、眼鏡やコンタクトレンズで矯正しても視力が十分に改善しないことがあります。

また、視力検査と合わせて、コントラスト感度検査を行うこともあります。これは、明暗の差を識別する能力を測定するもので、白内障の初期段階でも低下することがあります。

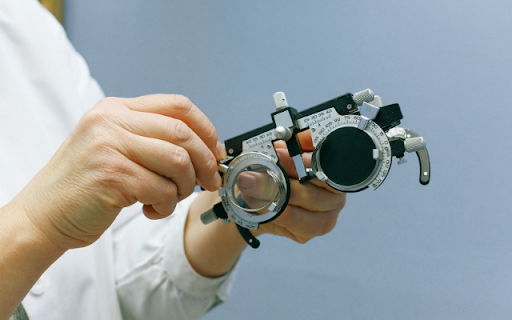

細隙灯顕微鏡検査

白内障の診断に最も重要な検査が、細隙灯顕微鏡(さいげきとうけんびきょう)を使った検査です。この特殊な顕微鏡を使うことで、眼科医は水晶体の濁りの位置や程度を詳細に観察することができます。

検査では、細い光の帯を目に当てて水晶体を立体的に観察します。この検査により、白内障の種類(皮質白内障、核白内障、後嚢下白内障など)や進行度を判断することができます。

眼底検査

白内障の診断と同時に、網膜や視神経の状態を確認するために眼底検査を行うことがあります。白内障が進行していると眼底が見えにくくなることもありますが、散瞳薬で瞳孔を開いて検査することで、より詳しく観察することができます。

この検査により、白内障以外の眼疾患(緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性など)の有無も確認できるため、総合的な眼の健康状態を把握するのに役立ちます。

白内障の治療法|症状の進行度に応じた対応

白内障の治療法は、症状の進行度や日常生活への影響によって異なります。初期から進行期までの対応について解説します。

初期症状への対応(経過観察と点眼薬)

白内障の初期段階では、すぐに手術が必要なわけではありません。視力低下が軽度で日常生活に支障がない場合は、定期的な検査で経過を観察することが一般的です。

また、進行を遅らせるために点眼薬を処方されることもあります。ただし、点眼薬で白内障を完全に治すことはできず、進行を緩やかにする効果が期待できる程度です。

生活習慣の改善

白内障の進行を遅らせるために、いくつかの生活習慣の改善が推奨されています。紫外線から目を守るためのサングラスの着用、禁煙、バランスの良い食事(特に抗酸化物質を含む食品の摂取)などが挙げられます。

また、糖尿病がある方は血糖コントロールを適切に行うことで、糖尿病性白内障の進行を遅らせることができる可能性があります。

白内障手術

白内障が進行し、日常生活に支障をきたすようになったら、手術を検討する時期です。現在の白内障手術は技術の進歩により、日帰りで受けられる安全性の高い手術となっています。

最も一般的な手術法は「超音波水晶体乳化吸引術」と呼ばれるもので、濁った水晶体を超音波で砕いて吸引除去し、代わりに人工の眼内レンズを挿入します。手術時間は通常15〜30分程度で、局所麻酔で行われるため痛みはほとんどありません。

多焦点眼内レンズの選択

白内障手術では、さまざまな種類の眼内レンズから選択することができます。従来の単焦点レンズに加え、近距離と遠距離の両方を見やすくする多焦点眼内レンズや、乱視を矯正する乱視矯正レンズなどがあります。

多焦点眼内レンズを選択すると、手術後に老眼鏡が不要になる可能性がありますが、保険適用外となるため自己負担額が増えます。ご自身のライフスタイルや予算に合わせて、眼科医と相談しながら最適なレンズを選びましょう。

白内障の予防と日常生活での注意点

白内障は加齢に伴う自然な変化であり、完全に予防することは難しいですが、発症や進行を遅らせるための方法はあります。

紫外線対策

紫外線の長期曝露は白内障のリスク因子となります。外出時には、UVカット機能付きのサングラスや帽子を着用し、目を紫外線から守りましょう。特に海や雪山など、紫外線の反射が強い環境では注意が必要です。

また、車の運転中も紫外線にさらされるため、UVカット機能付きの眼鏡やサングラスの着用をお勧めします。

バランスの良い食事

抗酸化物質を多く含む食品は、白内障の予防に役立つ可能性があります。ビタミンC、ビタミンE、ルテインなどを含む食品(緑黄色野菜、柑橘類、ナッツ類など)を積極的に摂取しましょう。

また、喫煙者は非喫煙者に比べて白内障のリスクが2~3倍高いとされているため、禁煙も重要な予防策となります。

定期的な眼科検診

白内障は初期症状に気づきにくいため、定期的な眼科検診が早期発見のカギとなります。40歳を過ぎたら、症状がなくても年に一度は眼科検診を受けることをお勧めします。

特に糖尿病やアトピー性皮膚炎などの疾患がある方、ステロイド薬を長期服用している方は、白内障のリスクが高いため、より頻繁な検診が必要かもしれません。

生活環境の工夫

白内障の初期症状がある場合、生活環境を工夫することで不便さを軽減できます。明るい照明を使用する、コントラストの高い読書材料を選ぶ、拡大鏡を活用するなどの方法があります。

また、夜間の運転に不安を感じる場合は、可能な限り夜間の運転を避けるか、家族や友人に運転を頼むことも検討しましょう。

まとめ|早期発見・早期対応が大切

白内障は加齢とともに誰にでも起こりうる眼の病気ですが、初期症状に気づくことで適切な対応が可能になります。視界のかすみやぼやけ、まぶしさの増加、色の見え方の変化、単眼複視など、気になる症状があれば、早めに眼科を受診しましょう。

現代の白内障治療は非常に進歩しており、適切なタイミングで手術を受ければ、視力を回復させることが可能です。特に多焦点眼内レンズなどの選択肢も増え、患者さんのライフスタイルに合わせた治療が可能になっています。

日常生活では、紫外線対策やバランスの良い食事、定期的な眼科検診を心がけることで、白内障の発症や進行を遅らせることができるかもしれません。目の健康は全身の健康と同様に大切です。少しでも気になる症状があれば、専門医に相談することをお勧めします。

南船橋眼科では、白内障の診断から治療まで幅広く対応しています。多焦点眼内レンズや乱視矯正レンズなど様々な種類のレンズを取り扱い、患者さんのご要望に合わせた提案をいたします。白内障でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

経歴

- 筑波大学医学群医学類 卒業

- 東京都立多摩総合医療センター 臨床研修医

- 東京医科歯科大学医学部附属病院 眼科

- 東京都保健医療公社大久保病院 眼科

- 川口市立医療センター 眼科

- 川口工業総合病院 眼科

- 柏厚生総合病院 眼科

- 南船橋眼科 院長